top of page

ささくれに潜むささやき聞き逃す指紋の溝をすり抜けて来い

ささくれに潜むささやき聞き逃す指紋の溝をすり抜けて来い

ささくれに潜むささやき聞き逃す指紋の溝をすり抜けて来い

今でこそネットを見れば、丁寧に動画まで用意されていて理解しやすい環境が出来上がっていますが、当時は銅版画の技法本に数ページ解説してあるだけで、エッチングの様に削った溝にインクが残って紙に転写してという具体的にイメージする事が出来ませんでした。

若い頃、独学で始めた銅版画ですが、初めて出会ったメゾチントなる技法に、正直、意味がわかりませんでした。

なんで銅版を削るとあんな写真の様な淡い階調の作品が出来るのか実感として伝わってこなかったのを思い出します。

今でこそネットを見れば、丁寧に動画まで用意されていて理解しやすい環境が出来上がっていますが、当時は銅版画の技法本に数ページ解説してあるだけで、エッチングの様に削った溝にインクが残って紙に転写してという具体的にイメージする事が出来ませんでした。

若い頃、独学で始めた銅版画ですが、初めて出会ったメゾチントなる技法に、正直、意味がわかりませんでした。

なんで銅版を削るとあんな写真の様な淡い階調の作品が出来るのか実感として伝わってこなかったのを思い出します。

今でこそネットを見れば、丁寧に動画まで用意されていて理解しやすい環境が出来上がっていますが、当時は銅版画の技法本に数ページ解説してあるだけで、エッチングの様に削った溝にインクが残って紙に転写してという具体的にイメージする事が出来ませんでした。

若い頃、独学で始めた銅版画ですが、初めて出会ったメゾチントなる技法に、正直、意味がわかりませんでした。

なんで銅版を削るとあんな写真の様な淡い階調の作品が出来るのか実感として伝わってこなかったのを思い出します。

今でこそネットを見れば、丁寧に動画まで用意されていて理解しやすい環境が出来上がっていますが、当時は銅版画の技法本に数ページ解説してあるだけで、エッチングの様に削った溝にインクが残って紙に転写してという具体的にイメージする事が出来ませんでした。

若い頃、独学で始めた銅版画ですが、初めて出会ったメゾチントなる技法に、正直、意味がわかりませんでした。

なんで銅版を削るとあんな写真の様な淡い階調の作品が出来るのか実感として伝わってこなかったのを思い出します。

今でこそネットを見れば、丁寧に動画まで用意されていて理解しやすい環境が出来上がっていますが、当時は銅版画の技法本に数ページ解説してあるだけで、エッチングの様に削った溝にインクが残って紙に転写してという具体的にイメージする事が出来ませんでした。

若い頃、独学で始めた銅版画ですが、初めて出会ったメゾチントなる技法に、正直、意味がわかりませんでした。

なんで銅版を削るとあんな写真の様な淡い階調の作品が出来るのか実感として伝わってこなかったのを思い出します。

メゾチント記

メゾチント (mezzotint・マニエルノアール maniere noir)

ここでは技法についての解説より、制作の過程で体感したポイントや失敗(独学故の)を記していこうと思います。

若い頃 、独学で始めた銅版画ですが、初めて出会ったメゾチントなる技法に、正直、意味がわかりませんでした。メゾチントの作品を見るにつけなんで銅版を削るとあんな写真の様な淡い階調の作品が出来るのか実感として伝わってこなかったのを思い出します。

今でこそネットを見れば 、丁寧に動画まで用意されていて理解しやすい環境が出来上がっていますが、当時は銅版画の技法本に数ページ解説してあるだけで、エッチングの様に削った溝にインクが残って紙に転写してという風に具体的に メゾチントをイメージする事が出来ませんでした。

エッチングなら 小中学校の授業で誰でも経験してる訳で、その程度の知識から始めて、最初は銅版にグランドというタール状の幕を引いて絵図らを削って硝酸液で腐食などしながらの試行錯誤で自分に合うやり方を模索しておりました。

エッチングの線では 、アクアチントのムラだらけのベタでは響くものを感じる事ができず銅版画を諦めかけた頃、アクアチントを施したザラザラの銅板面を カッターナイフで何気に削ってみたところ、削った跡が筆で掃いた跡の様に感じ、もしやこの事かとその部分だけにインクを盛りプレスすると見事!階調豊かなグラデーションが版画紙に転写されているではありませんか!これだ、これがメドチントか!一瞬で理解できました。

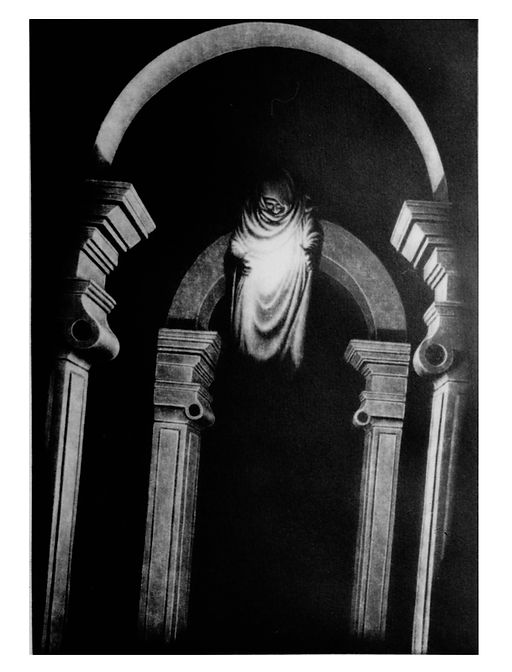

早速 、画材屋でベルソーなる目立て器を購入し、使い方も多分こうゆう事で、削りもこんな感じで、インクの拭き取りもこんな感じでと信じられない程スムーズに作業が進み、記念すべきメゾチント一作目が早々に出来上がったのです。それがこれ。

随分と荒削りに 見えますが、これでいけると思えた核心と充実感を覚えています。

解説の言葉と実体験とが繋がった瞬間。独学ならではの回り道を無駄な時間だとも言えますが、この体験はシビレました。

ですが 、その後の作品が 次々と制作出来た訳ではもちろんありません。最初のエネルギーとモチベーションを維持し、作品のレベルをより高めていくには何度もの挫折を味わう事になる訳です。自分の眼は誤魔化せませんから、自分自身で作品の良し悪しは決めてください。

他人がいいと言っても 本人が納得していなければ駄作なのです。その判断基準も作品を創る度に変節していきます。いつまで経っても到達出来ないゴールラインが地平線の彼方に見えるだけです。

独学は回り道の連続です。

これでいいのだろうかと。

でも大筋合っていれば作品は出来るものです。その過程でからしか養われない自分だけの核が視点(批評)が形成されていくのでしょう。

10作創って1点でもこれはと思う作品が出来れば、今度はそれを基準にしてレベルを上げていって、自分にとっての珠玉の逸品を目指して下さい。私もこれはと思う作品は数点しかありません。横道に外れてしまい、それに気付かずああでもないこうでもないと迷路の中へ。

創る労力を考えれば 、下絵の段階でじっくり吟味して完成形に近ずけてからとも思うのですが直ぐにでも彫りたいと思う気持ちが勝ってしまい寄り道ばかりしてしまいがちです。

そういう意味で 、描かれたものが全て、ではなさそうです。試行錯誤の迷いや不安も大事にすべきでしょう。「知りたい事」はその中にこそありそうな気がします。大いなる勘違いだとしても、得るものは壮大な精神に由来した何かだと思うからです。

大いなる勘違いと壮大なる精神性。この二つは交互に顔を出しながらいつまでもまとわり付くトリックスターの様なものなのかもしれません。

メゾチントの作品を美術館で目する事は皆無でしょうけど 、他人の作品を観るのは大変刺激になるものです。巨匠と冠される方々もいいですがドイツの版画家、ヴォルフガング・ゲフゲンの版画を観た時の衝撃は今でも忘れません。スゴイです。圧倒的で完璧な質感描写。実在を超えてましたね。ここまで到達出来ないとしても目標にはなります。是非ご覧あれ。(実物は北九州美術館所蔵)

bottom of page